「宇宙検定β版」の解答&解説集です。

すべて宇宙の専門家が作成した問題なので、確かな知識が身につきます。

宇宙の豆知識をみんなにシェアして、いっしょに宇宙を楽しみましょう。

これを読めば、あなたも今日から宇宙博士!

>>宇宙検定のマスコットキャラ「うちゅケン君」のダウンロードはこちら

【問1】ロケットは、人工衛星などを宇宙に運び、決められた軌道に乗せるために打ち上げられます。人工衛星を打ち上げるロケットはとても大きなものが多くありますが、発射する時の全体の重量のうち、人工衛星などの貨物の部分の割合はどのくらい(何パーセント)でしょうか?

画像:柳川孝二氏

画像:柳川孝二氏

【答え】2%

【解説】

ロケットはエンジンの中で燃料を燃やし、そのエネルギーで燃焼ガスを高速で吹き出し、その反動で推進力を得ています。

人工衛星が地球の周りの軌道を回り続けるために、ロケットで秒速数kmの速度まで加速する必要があるため、たくさんの燃料と宇宙で燃料を燃やすための酸素などの酸化剤と言われるものを積まなければなりません。

このため、一般的にはロケットの打ち上げ時の全重量のうち、燃料と酸化剤の重量が約8~9割と言われており、ロケットの体積の大部分は燃料と酸化剤のタンクで占められています。

H3ロケットの場合、24型と言われる主エンジン2台と補助ロケット4台を使う形態では、打ち上げ時の全体の重量 約570トンに対して、ISS(国際宇宙ステーション)程度の低い軌道に約16トン、静止遷移軌道と言われる静止衛星を運ぶときの軌道まで約6.5トン運ぶことができます。

さらに、月・火星・小惑星などを目指す軌道の場合、運べる質量はもっと少なくなります。

坂下 哲也さん

JAXA 宇宙航空研究開発機構 チーフエンジニア室 独立評価チーム長(有人部門担当)

【問2】1961年、旧ソビエト連邦の軍人パイロット、ユーリ・ガガーリンさんが人類で初めて宇宙へ行きました。それから今まで、たくさんの人が様々な目的で宇宙に行っています。今までに宇宙に行ったことがある人は、全部で何人くらいいるでしょうか?

画像:Wikipedia

【答え】600人

【解説】

宇宙に行ったことがある人は、600人以上います。そのうち、一人で何度も宇宙に行った人もいるので、そういう意味では、延べ(合計)約1400人になります。

日本人で宇宙に行ったことがある人は14人います。

・JAXAの宇宙飛行士11人(毛利衛さん、土井隆雄さん、向井千秋さん、若田光一さん、野口聡一さん、星出彰彦さん、山崎直子さん、古川聡さん、油井亀美也さん、大西卓哉さん、金井卓哉さん)

・テレビ局 東京放送(TBS)の記者だった秋山豊広さん

・実業家の前澤友作さんと、前澤さんの仲間の平野陽三さん

おもしろい話として、ヒトではありませんが、フジテレビの人気キャラクター、ガチャピンさんも宇宙に行ったことがあります。

坂下 哲也さん

JAXA 宇宙航空研究開発機構 チーフエンジニア室 独立評価チーム長(有人部門担当)

【問3】無重力の状態で長い間過ごすと、人の体にどんな変化が起きますか?

【答え】骨が弱くなる

【解説】

国際宇宙ステーション(ISS)では、筋力低下防止のために2時間ほどのトレーニング(運動)をしますが、それでも高齢者の10倍以上の速さで骨粗しょう症が進行するとの研究結果があります。

人間の健康には重力による過重負荷が重要とされています。

大野 琢也さん

鹿島建設株式会社 イノベーション推進室 担当部長/技術研究所 上席研究員

京都大学 大学院総合生存学館SIC有人宇宙学研究センター SIC特任准教授

iSIO 一般社団法人 宇宙産業機構 顧問

▼大野琢也さんが説明する宇宙と人工重力のことを、もっと詳しく知りたい!▼

【問4】UFOの着陸を禁止する法律を定めた地域がある。

〇か✕か!?

【答え】〇

【解説】

フランス南東部のシャトーヌフ・デュ・パプというコミューン(日本でいう市町村)では、“空飛ぶ円盤が、このコミューンの上空を飛ぶこと、着陸すること、離陸することを禁止する”、“空飛ぶ円盤や空飛ぶ車で知られる飛行物は、押収される”という法律が1954年に当時のリシュシアン・ジョン市長により制定されました。

UFOの襲来のうわさに不安がる市民を落ち着かせるために作った‥‥というよりは、当時大流行していた宇宙人やUFOの話題にあやかろうとした、市長のユニークなマーケティング戦略(コミューンが有名になるようにするための宣伝)の一環だったようです。

本間 由美子さん

弁護士法人GVA法律事務所 宇宙・航空チームリーダー 弁護士

iSIO 一般社団法人 宇宙産業機構 顧問

▼本間由美子さんが説明する宇宙法のことを、もっと詳しく知りたい!▼

【問5】月には様々な資源があることがわかっています。その中で、ロケットや宇宙船、探査車(探査ローバー)の燃料として使えると期待されているものは何でしょうか?

【答え】水

【解説】

世界中の国が競って探している重要な資源のひとつが「水」です。

水は、電気分解することで水素や酸素の燃料になるだけでなく、人が生活するための飲み水や呼吸用の酸素としても使えます。

今後の月面開発のキーとなる「水」資源、今後の探査と開発に注目です!

深浦 希峰さん

日揮グローバル株式会社 月面プラントユニット ユニットリーダー

▼深浦希峰さんが説明する宇宙と月面開発のことを、もっと詳しく知りたい!▼

【問6】水やレゴリス(月や小惑星の表面を覆う細かい砂や岩の破片)、宇宙鉱物(宇宙の地面や岩の中に隠れている小さな固まり)など、宇宙空間や天体に存在する「宇宙資源」。

この「宇宙資源」に関する国内法(法律)を日本が制定したのは、世界で何か国目でしょうか?

【答え】先進的!4か国目

【解説】

日本の宇宙資源法(※)は2021年に制定されました。

※正式名称=宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律

アメリカ(2015年)、ルクセンブルク(2017年)、アラブ首長国連邦(2019年)に続く世界4か国目の宇宙資源に関する国内立法です。

なお、選択肢②の「51か国」は、2025年1月5日現在のアルテミス合意署名国数です。

本間 由美子さん

弁護士法人GVA法律事務所 宇宙・航空チームリーダー 弁護士

iSIO 一般社団法人 宇宙産業機構 顧問

▼本間由美子さんが説明する宇宙法のことを、もっと詳しく知りたい!▼

【問7】月面で、地球の重力に似た環境を生み出すために鹿島建設が考えた「月面人工重力居住施設」の名前は?

【答え】ルナグラス

【解説】

ルナグラスは、天体の重力と回転による遠心力を合成することで、地球の重力に似た環境を生み出します。

これによって、月居住者の骨粗しょう症や筋力の低下などを防ぎ、長期滞在が可能となると期待されています。

大野 琢也さん

鹿島建設株式会社 イノベーション推進室 担当部長/技術研究所 上席研究員

京都大学 大学院総合生存学館SIC有人宇宙学研究センター SIC特任准教授

▼大野琢也さんが説明する宇宙と人工重力のことを、もっと詳しく知りたい!▼

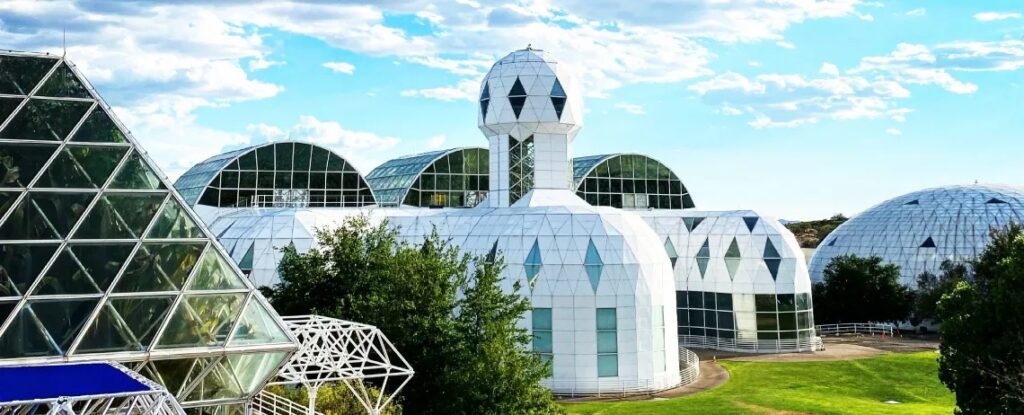

【問8】他の惑星に移住することを目指して作られた、アメリカにある「第二の地球」ともいえる施設の名前は?

画像:Biosphere 2 https://www.biosphere2.org/

【答え】バイオスフィア2

【解説】

バイオスフィア2(Biosphere 2)は、1991年にアメリカ・アリゾナ州に建設された世界最大級の人工隔離生態系実験施設です。

地球生態系「バイオスフィア1」を模倣して(=まねて)、将来的な宇宙における移住先(当時は火星などを想定)での持続可能な生活システムの開発を目指して設計されました。

この施設の名前には、地球外環境における人類の生存を探求する「第二の地球」を意味する意図が込められています。

バイオスフィア2は約1.27ヘクタールの広さを持ち、熱帯雨林モジュール、砂漠モジュール、海洋モジュール、湿地(汽水域)モジュール、サバンナといった複数の異なる生態系が再現されています。

また、建設当時は完全に閉鎖された環境内での空気や水、食料の循環を行うことで、自然界の持続可能性を模倣する試みが行われました。

1991年から1993年の初回ミッションでは、8人の研究者が2年間にわたって施設内で生活し、自給自足を試みました。

しかし、酸素濃度が突然低下したり、作物の生産性低下、内部の微生物活動による二酸化炭素濃度の上昇など、さまざまな技術的・生態学的な課題が浮き彫りとなりました。その原因究明もなされましたが、閉鎖実験はその後の第2ミッションで終了となりました。

その後、バイオスフィア2は研究目的を変更し、地球環境問題や持続可能性の研究拠点として活用されています。

ただし、完全閉鎖施設ではなく、部分開放施設となっており、見学客も多く受け入れており、現地にいけば見学できるようになりました。

現在はアリゾナ大学が管理し、気候変動の影響や、宇宙海洋でのサンゴの飼育、宇宙農業の実施や、閉鎖空間での有人滞在実験などを行える施設となっており、同時に地球環境科学の最前線で重要な役割を果たしています。

山敷 庸亮さん

京都大学大学院 総合生存学館 教授/SIC有人宇宙学研究センター長

iSIO 一般社団法人 宇宙産業機構 顧問

▼山敷庸亮さんが説明する宇宙と惑星のことを、もっと詳しく知りたい!▼

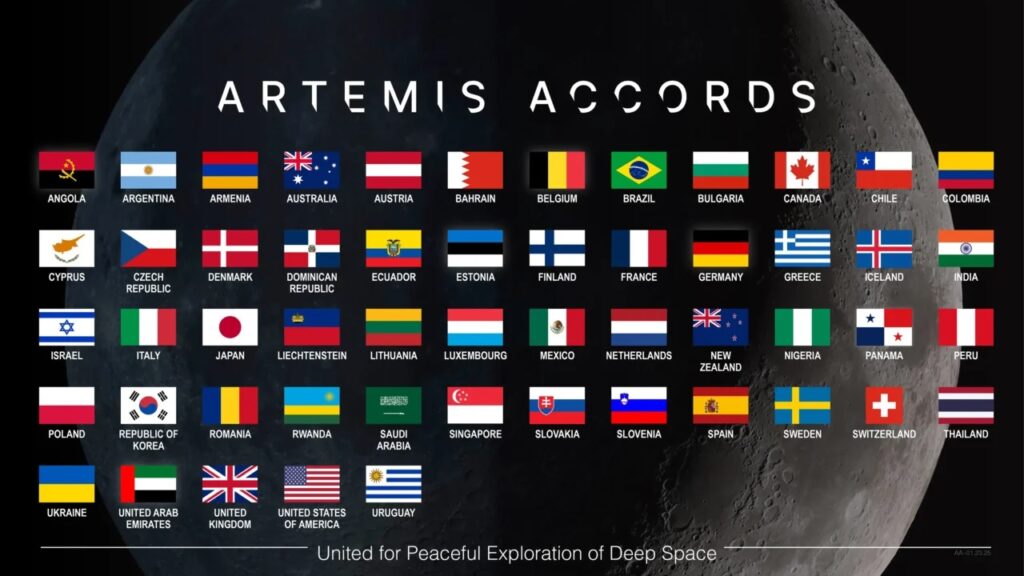

【問9】2019年、アメリカが中心となって「アルテミス計画」という新しい月面着陸や開発の計画が始まりました。この計画は、多くの国が協力して進めています。2025年1月23日の時点で、「アルテミス合意」にサインして参加を表明している国はいくつあるでしょうか?

画像:NASA https://www.nasa.gov/feature/artemis/

画像:NASA https://www.nasa.gov/feature/artemis/

【答え】53ヶ国

【解説】

アメリカ、日本、ヨーロッパの国々をはじめ、ナイジェリアやルワンダといったアフリカの国々、ブラジル、ペルーといった南米の国々も参加しています。まさに世界を巻き込んだ計画となっています。

また中国、ロシアなど独自の路線で月面開発を目指す国々も。これからの国際動向に目が離せません。

深浦 希峰さん

日揮グローバル株式会社 月面プラントユニット ユニットリーダー

▼深浦希峰さんが説明する宇宙と月面開発のことを、もっと詳しく知りたい!▼

【問10】月、地球、火星の表面を比べると、宇宙放射線が最も強いのはどこでしょうか?

【答え】月

【解説】

宇宙放射線による「被ばく」には、

・銀河宇宙線(GCR)による被ばく

・太陽粒子線(SPE)による被ばく

・捕捉放射線(ヴァンアレン帯)による被ばく

などがありますが、特に月面では、二次宇宙線による被ばくも問題です。

月面には大気がなく、かつ地球のようなダイポール磁場(磁気双極子や円電流によって発生する磁場)もないため、宇宙放射線(GCR, SPE)がそのまま降り注ぐと言われています。

また、GCRの月面衝突の際に発生する中性子やガンマ線などの二次宇宙線もあります。

月面ではSPEが発生していない時、GCRだけでも1日あたりおおよそ0.3 ミリグレイ(0.3 mGy/day)の被ばく量とされています。

グレイとシーベルト(Sievert)は、放射線の種類によって加重計数が決まっていますが、おおよそグレイ=シーベルトでもいいですが、GCRの場合加重計数が1-3と言われています。

そうすると、1日0.3ミリグレイは、1日あたり0.3-0.9ミリシーベルト(0.3-0.9 mSv/day)だと考えられます。地球上での公衆被ばく限度は1mSv/年なので、月面では1~3日で地球の1年分の被ばく量に達します。

さらに、太陽の巨大フレアによるコロナ質量放出(CME)が起こった場合、特に月面では、数百ミリシーベルトに達し、特に大きなCMEによる太陽高エネルギー粒子(SEP)が直撃すると、致死量に近いシーベルトオーダーの被ばくとなる可能性も計算されています。

地球は大気があり、かつ磁場で守られているため、1日あたりの被ばく量は地上では無視できるほど小さいですが、年間世界平均で2.4 mSvとされています。

なお、火星では薄い大気はありますが、磁場が弱いため、1日あたりおよそ0.2 ミリグレイ(0.2-0.6 mSv/day)の被ばく量とされています。

宇宙線には、

銀河宇宙線(GCR)、

太陽高エネルギー粒子(SEP)、

捕捉放射線(ヴァンアレン帯)

があり、銀河宇宙線は恒常的に降り注ぎます。

山敷 庸亮さん

京都大学大学院 総合生存学館 教授/SIC有人宇宙学研究センター長

iSIO 一般社団法人 宇宙産業機構 顧問

▼山敷庸亮さんが説明する宇宙と惑星のことを、もっと詳しく知りたい!▼

【問11】無重力のISS(国際宇宙ステーション)の中で紙飛行機を飛ばすと、どうなるでしょうか?

画像:柳川孝二氏

画像:柳川孝二氏

【答え】少しずつ上に上がりながら、前に飛ぶ

【解説】

国際宇宙ステーション(ISS)は地球の重力に引かれて、1日に90mくらい、落ちています。ただ、すごい速さで飛んでいるので(秒速7.8km)、地球に落ちずに、ぐるっと回る「自由落下運動」をしています。

すると、その中に一緒に居ると、あたかも重力が無いかのような「無重力状態」になります。よく、フワフワと浮いている動画がありますね。

「自由落下運動」中のISSの内部で、紙飛行機を飛ばすと、重力が無くなったような状態になり、「揚力」だけが、進む方向の90度の角度で上側に働きます。

つまり、「進行方向に垂直の力」が働く「円運動」になります。これは、皆さんが住んでいる地球が太陽を回っている公転運動と同じです。

投げた紙飛行機は、「少しずつ上に上がりながら、前に飛ぶ」円運動になります。

柳川 孝二さん

YAC 公益財団法人 日本宇宙少年団 相談役

iSIO 一般社団法人 宇宙産業機構 顧問

JAXA 宇宙航空研究開発機構/JAXA宇宙飛行士選抜事務局長/有人宇宙技術部 部長などを歴任

▼柳川孝二さんのサイン入り書籍「宇宙飛行士という仕事」はこちら▼

これで、宇宙検定β版の解説は終わりです。

「もっと宇宙のことを知りたい」

「宇宙好きってどんな人たち?」

「宇宙って仕事にできるの?」

という方は、

毎月オンラインで開催している「気づくセミナー 宇宙大学」にぜひご参加ください。

\参加費無料・プレゼント抽選会あり/

▶上のボタンをクリックし、「気づくセミナー 宇宙大学」をフォローすると、情報が更新されるとメールでお知らせが届きます。

詳しくはコチラ▶https://spaceuniversity.jp/isio-admission/

.

.

.

.

.