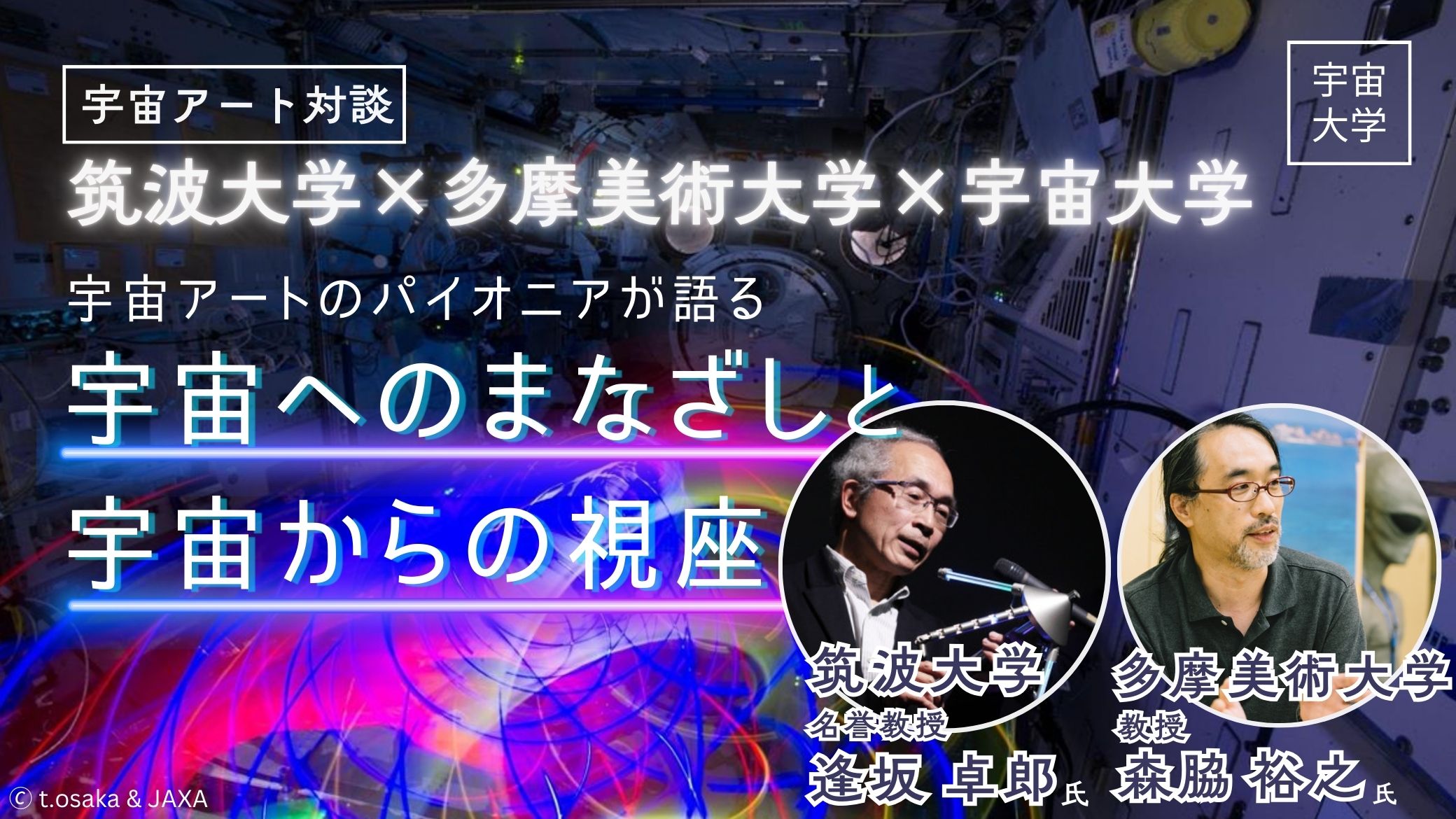

宇宙アートの草分け的存在である逢坂卓郎氏と森脇裕之氏に、「宇宙×芸術」についてお話しいただきました。「ライトアート(光の芸術)」という共通点で結ばれたお二人は、出会って40年という深い絆で結ばれてらっしゃいます。

終了後、ワクワクした、感動した、心を揺さぶられた、見惚れ聞き惚れた、など、参加者の皆さまから興奮のお声が多数寄せられました。

講師からのメッセージ

対談を代表して、

【逢坂 卓郎氏からのメッセージ】

森脇さんと私は、2012年頃から”BEYOND”という宇宙に於けるデザインとアートの研究グループを立ち上げ、講師を招いた講演会や、研究会を開いて活動を続けてきました。

森脇さんはその後、種子島での宇宙芸術祭設立などの事業を手がけ、宇宙アートを広げるために、多くの交流と活動を行っています。

逢坂は宇宙芸術の在り方や可能性について、作品制作や著述活動を通して試行錯誤を続けてきました。

対談では、これまでの活動の中で特に話したかったことや、現在進行中のプロジェクトについて意見交換をしたいと思っています。

そして、改めて宇宙の想いと同時に、これからやってみたいプロジェクトやプランについても話していきたいと思います。

第129回 気づくセミナー 宇宙大学

■開催日:2025年4月11日(金)

■講演テーマ

【宇宙アート対談】宇宙アートのパイオニアが語る、宇宙へのまなざしと宇宙からの視座

■講師

筑波大学名誉教授 逢坂 卓郎氏

多摩美術大学情報デザイン学科教授 森脇 裕之氏

■告知ページ:https://peatix.com/event/4346808

地球外生命体に送る音源

逢坂先生おすすめ!NASAがSoundCloud上で公開している、地球外生命体に宛て収録したレコード「Golden Record(ゴールデン レコード)」の音源です。

ここでほとんど全ての録音した自然や動物などの音を聞くことができます。

https://science.nasa.gov/mission/voyager/golden-record-contents/sounds/

.

アーカイブ動画

※動画の途中で音が消えている箇所があります。実際の講演では、海の波音 25分37秒以降からは、バッハ:無伴奏ヴァイオリンの為のソナタとパルティータ が流れました。

※動画は編集しています。

※宇宙ディスカッションタイム(質問コーナー)はアーカイブ非公開です。

.

レポート

宇宙芸術とは?パイオニアたちのまなざし

宇宙アートの第一人者である逢坂卓郎氏(筑波大学名誉教授)と森脇裕之氏(多摩美術大学教授)がご登壇。お二人のこれまでの活動や、宇宙芸術の可能性、そして社会との関わりについて、具体的な事例を交えながら語られました。

逢坂卓郎氏が語る「宇宙へのまなざしと宇宙からの視座」

逢坂氏は、古来より人類が星空を見上げ、星座を作り、宇宙に思いを馳せてきた歴史を紹介。自身のアート作品では、自然光や月光、太陽光、宇宙線などを使ったインスタレーションを展開し、地上から宇宙を見上げる視点と、宇宙から地球を見下ろす視点の両方の重要性を語ります。

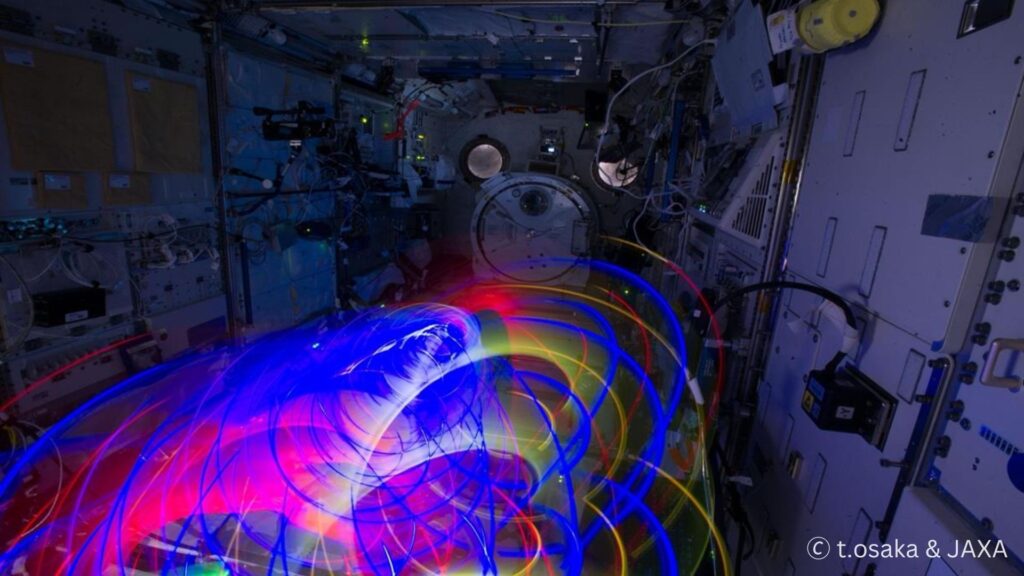

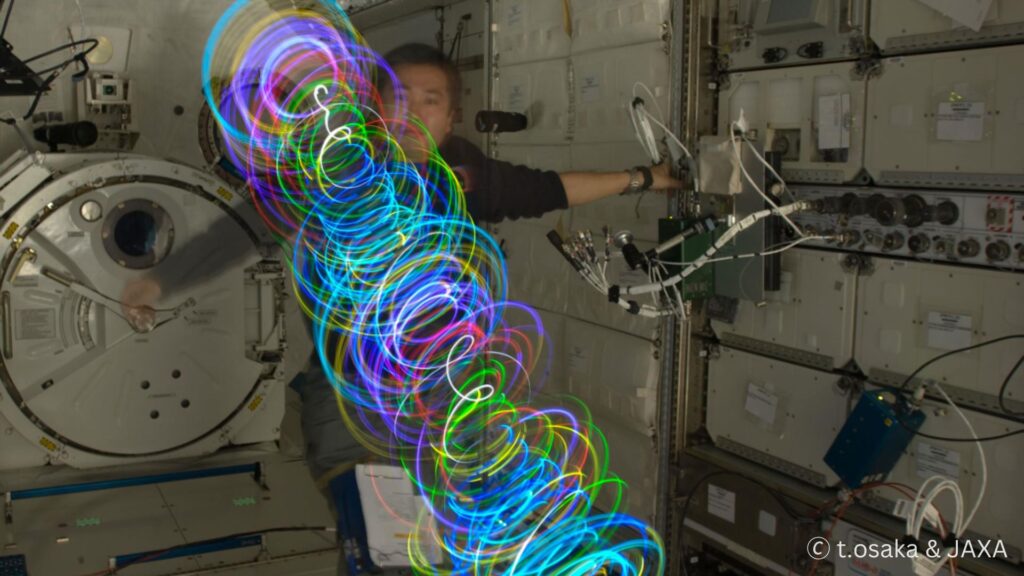

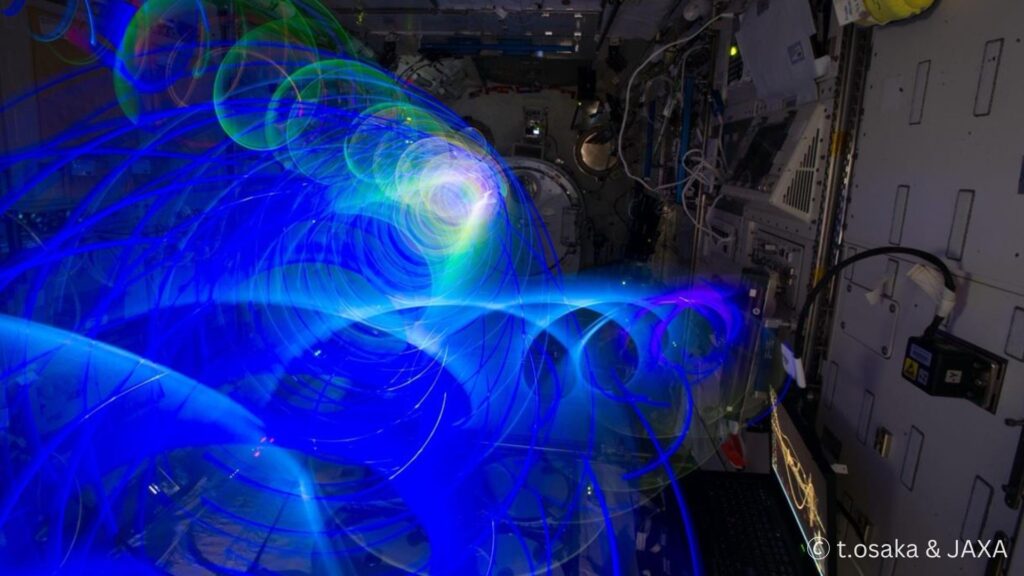

また、国際宇宙ステーション(ISS)でのアートミッションや、宇宙探査機に人類のメッセージを刻むプロジェクト(ルーシーミッション、ユークリッド衛星計画)など、科学と芸術の融合事例も紹介。宇宙からの視点を持つことが、地球規模の課題(戦争や環境問題)解決の糸口になると提案し、月面に「庭」を作るという新たなアートプランも披露されました。

森脇裕之氏が語る「宇宙芸術の社会的広がり」

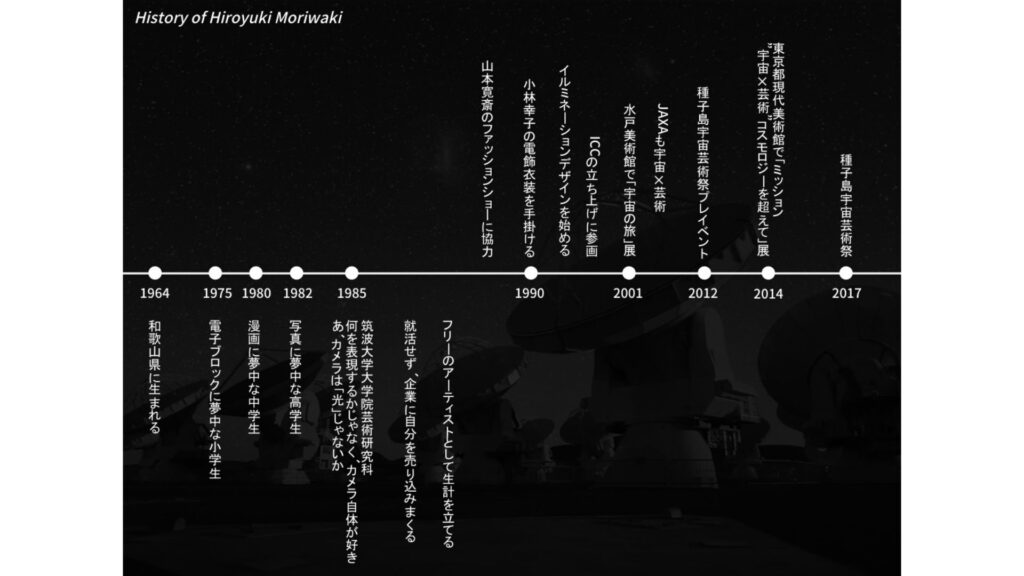

森脇氏は、2001年の「宇宙の旅展」への出品をきっかけに宇宙芸術の道へ進んだ経緯を語ります。種子島宇宙芸術祭の立ち上げや、地元の子どもたちと行うワークショップ、洞窟プラネタリウムコンサート、星空カフェなど、地域社会と連携した宇宙アート活動を紹介しました。

特に印象的だったのは、子どもたちが宇宙芸術に触れる機会を作ることの意義。「宇宙」は遠い存在に思えますが、芸術を通じて身近に感じ、想像力を膨らませる場を作ることが大切だと語られています。

対談から見えてきたもの

対談パートでは、両氏が「光」から宇宙芸術に入った共通点や、宇宙飛行士の体験談(宇宙から地球を見たときの意識の変容)を踏まえ、芸術と科学、社会のつながりについて語り合いました。

また、宇宙やUFOなど未知のものへの好奇心、子ども時代の体験が現在の創作活動の原点であることも共有。最先端の宇宙アートと、誰もが参加できる開かれた芸術活動の両立が、これからの宇宙芸術のあり方だと提案されました。

【まとめ】宇宙芸術が広げる未来

宇宙アートは、科学技術と芸術表現が融合する斬新な領域です。宇宙からの視点を持つことで、地球や人類社会の課題解決にも寄与できる可能性があります。また、芸術家個人の創作はもちろんのこと、それだけではなく、地域社会や子どもたちと共に宇宙を感じ、考える場づくりが重要です。

これからの宇宙芸術は、誰もが参加できる「開かれた」活動として、ますます広がっていくことでしょう。

宇宙やアートに興味のある方、教育や社会活動に関心のある方は、ぜひ一度動画をご覧になってみてください。

講師プロフィール

逢坂 卓郎氏 プロフィール

逢坂 卓郎(おうさか たくろう)氏

筑波大学名誉教授 博士(芸術学)

環境芸術学会名誉会員

有限会社ステュディオフォトン主催

【プロフィール】

1948年東京生まれ. 東京芸術大学美術研究科修了.

真空チャンバー内でのグロー放電作品の制作をとおして、光、生命、宇宙の関係性に興味を持つ.

宇宙線の信号がLEDの光に変換される“宇宙線シリーズ”、2000年の皆既月食時に棚田に設置された18台の巨大な鏡が月光を捕らえる「ルナ-プロジェクト」は宇宙をテーマとした代表的な作品。

2008~2011年に国際宇宙ステーション内で水と光を使った芸術実験を実施。

国内外のギャラリー、美術館などで作品を発表.

舞台照明、パブリックアート、ライトアップ事業にも関わる.

【個展】

1982,1984 真木画廊 東京

1995 芸脈画廊 ソウル

1995〜1999 コバヤシ画廊 東京

1996 マルチメディアギャラリー ブリュッセル

2004 マール市立彫刻美術館 ドイツ

2005 ポーラミュージアム アネックス 東京

2008,2012 筑波大学アートスペース

2019 オリエアートギャラリー 東京

他

【受賞】

ロレアル大賞‘98、

NDF ‘98通商産業大臣賞、

2008,2009 グッドデザイン賞

2008 北米照明学会 Design Section Award

2011 北米照明学会Award of Merit

等

【展覧会】

1983 「ELECTRA」展 パリ市立近代美術館

1989「New tools New images」展 アントワープ現代美術館

1992 ISEAパフォーマンススペースギャラリー シドニー

1995 「ARTECH」展 名古屋市美術館

2000,2003 大地の芸術祭 妻有アートトリエンナーレ 十日町

2003 「SPACE ART」展 ヨーロッパ写真美術館 パリ

2003〜2004「MIRAGE」展 セントエリザベス教会 ベルリン

2006 ルードヴィッヒ・フォーラム アーヘン

2014 「ミッション 宇宙×芸術」展 東京都現代美術館

2016 「宇宙と芸術」展 森美術館 東京

2017 「The Universe and Art」展 アートサイエンス・ミュージアム シンガポール

他

【パブリックアート】

大田区役所本庁舎、代官山アドレス 東京、横浜市北部方面葬祭場 横浜市、ミント神戸(神戸新聞会館)三宮市、両国橋 徳島市、千草ホテル 八幡市、他

【ライトアップ・照明】

2010〜2020 水戸偕楽園

2016〜 水戸芸術館、立山博物館 立山市

他

【イベント、舞台】

1983「ISSEI MIYAKE Body Works Spectacle」特殊演出照明 サンフランシスコ近代美術館 他、

1991「AURA 山本寛斎ファッションイベント」照明 国立京都国際会議場 他、

1984〜1991 「STELARC Amplified body performance」ヒューストン、トロント 他、

1991〜1992「白桃房 舞踏」舞台照明 ジャパン・ソサエティー、ジョイス・シアター/N.Y.C、ジャパニーズ・アメリカンシアター/LA 他、

1995「L‘EAU ’D ISSEI」Presentation ディスプレイ、照明 TNプローブ六本木、「木佐貫邦子ダンス」「高田みどりコンサート」「平山素子ダンス」舞台美術、照明 他

instagram:https://www.instagram.com/takuroosaka

URL:http://www.takuro-osaka.com

森脇 裕之氏 プロフィール

森脇 裕之(もりわき ひろゆき)氏

ライト・アーティスト

多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース 教授

【プロフィール】

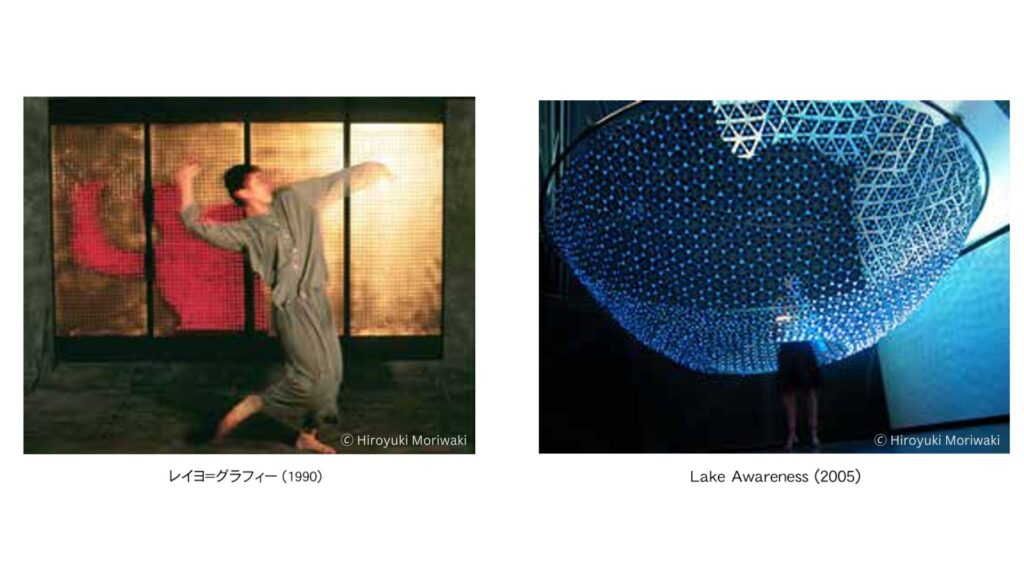

人の影に反応するインタラクティブなLEDアート作品「レイヨ=グラフィー」(1990年)などをはじめ、1980年代の黎明期よりメディア・アートの制作を続けてきた。

「夢を見る夢を見た…」(1995年,ARTEC’95準グランプリ受賞)「Geo-Sphere」(1996年,ロレアル奨励賞受賞)などの代表作では、電子パーツそのものが重要な作品要素となっている。

「記憶の庭」港千尋+森脇裕之(1998年,マルチメディアグランプリ アート賞受賞) などでメディアを用いたインスタレーションを展開する一方、ファッション・デザイナーとのコラボレーション(小林幸子電飾衣装)や演劇パフォーマンス(パパ・タラフマラ舞台美術)などの異分野とのコラボレーションも多い。

「宇宙の旅」展(2001年,水戸芸術館開館10周年記念事業)や「ミッション[宇宙×芸術]〜コスモロジーを超えて〜」展(2014年,東京都現代美術館)などに参加、宇宙芸術を追究するなかで、総合ディレクターとして種子島宇宙芸術祭を開催した。

異文化・異業種インタビュー JAXA×クリエイティビティ #04

https://fanfun.jaxa.jp/creativity/interview04.html

芸術と科学がひとつになる時代へ 指揮者/西本智実×宇宙芸術家/森脇裕之

https://tokyoartnavi.jp/column/28091/

コメントはこちらにどうぞ!